31.07.2017 तक देश में 732 चीनी मिलें स्थापित हैं। भारत में गन्ने की खेती और चीनी उद्योग गंभीर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कच्ची चीनी की कीमतें बढ़ने के साथ-साथ खेती की बढ़ती लागत और कम पैदावार किसानों के लिए गन्ने की खेती को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना रही है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले कम समर्थन न्यूनतम मूल्य से समस्या और भी बढ़ गई है, जिससे उत्पादन लागत आय से अधिक हो गई है। घटते जल स्तर और मिट्टी के क्षरण जैसे पर्यावरणीय मुद्दे गन्ना किसानों के लिए बड़े खतरे हैं।

नतीजतन, छोटे किसान अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे गन्ने के रकबे में भारी गिरावट आ रही है। चावल और मक्का जैसी अधिक लाभदायक फसलों से प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को मिलों द्वारा दी जाने वाली कम कीमत को स्वीकार करने के लिए राजी करना मुश्किल हो जाता है। उच्च बीज दर और गुणवत्ता वाले बीज सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, लक्षित क्षेत्रों को कवर करना मुश्किल है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद कम चीनी रिकवरी चीनी उद्योग के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन गई है। एक अन्य समस्या मजदूरों की कमी है, खासकर कटाई के समय।

गन्ना उत्पादकों की समस्याएँ

1.खेती की बढ़ती लागत

2. कम बाज़ार मूल्य

3. साल दर साल घटता भूजल स्तर (1500-3000 लीटर/1 किलो गन्ना:

- इसका मतलब है कि गन्ने को उगाने के लिए 1 किलोग्राम गन्ने के उत्पादन में 1500 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

- यह पानी मुख्य रूप से सिंचाई के लिए लिया जाता है, और लंबे समय में यह बहुत अधिक पानी की खपत को दर्शाता है। अगर यह पानी जल तालिका से लिया जा रहा है, तो इससे जलस्तर में गिरावट आ सकती है।)

4. अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की अनुपलब्धता

5. बढ़ी हुई कीट, रोगजनक दबाव और पौधों की सुरक्षा उपायों में लापरवाही

- बढ़ी हुई कीट दबाव: इसका मतलब है कि फसलों पर कीटों (insects) का हमला अधिक हो गया है। कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन घट सकता है और फसल की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।

- बढ़ी हुई रोगजनक दबाव: रोगजनक (pathogens) ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, या वायरस, जो पौधों को बीमार कर सकते हैं। "बढ़ी हुई रोगजनक दबाव" का मतलब है कि इन रोगजनकों की वजह से फसलों में बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं, जिससे फसल की उत्पादकता और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

- पौधों की सुरक्षा उपायों में लापरवाही: इसका मतलब है कि किसान या कृषि कर्मी पौधों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उचित सुरक्षा उपायों (जैसे कीटनाशक या रोगरोधी उपचार) नहीं अपना रहे हैं, या फिर इन उपायों को सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं। यह लापरवाही फसलों को और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है और उनकी उत्पादकता को कम कर सकती है।

6. अव्यवस्थित कृषि प्रथाएँ (Improper cultivation practices) का मतलब है वे कृषि तकनीकें या तरीके जो पर्यावरण, मृदा, जल, या फसलों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसान या कृषि कर्मी फसलों को उगाने के दौरान उचित या वैज्ञानिक तरीके का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे खेती की गुणवत्ता और फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसे विस्तार से समझें:

- मृदा की अयोग्यता:अव्यवस्थित कृषि प्रथाओं में मृदा की उचित देखभाल न करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के बजाय उसे लगातार खेती से नुकसान पहुंचाना, जिससे मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।

- अत्यधिक रासायनिक उपयोग:रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक या गलत तरीके से उपयोग भी अव्यवस्थित कृषि का एक उदाहरण है। इससे मृदा की गुणवत्ता कम हो सकती है, पानी में रसायनों का मिश्रण हो सकता है, और पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ सकता है।

- सिंचाई में लापरवाही:अनियमित सिंचाई, जैसे कि अधिक पानी देना या कम पानी देना, भी अव्यवस्थित कृषि प्रथा का हिस्सा है। इससे जल संसाधनों की बर्बादी हो सकती है या पौधों के लिए जल की कमी हो सकती है।

- फसल चक्र का पालन न करना: फसल चक्र (crop rotation) न अपनाना भी अव्यवस्थित कृषि प्रथा में आता है। इससे मिट्टी में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जो भविष्य में फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।

- जंगली घास और कीटों का नियंत्रण न करना:यदि किसान फसल के साथ बढ़ रही जंगली घास और कीटों का सही तरीके से नियंत्रण नहीं करते, तो इससे फसल को नुकसान हो सकता है और उत्पादकता घट सकती है।

7. असंतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और अन्य प्रथाएँ जैसे एकल फसल प्रणाली (मोनो क्रॉपिंग) अक्सर कम उत्पादकता का कारण बनती हैं - मतलब है कि जब कृषि में पोषक तत्वों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता या एक ही फसल को बार-बार उगाने (मोनो क्रॉपिंग) की प्रथा अपनाई जाती है, तो यह फसल की उत्पादकता को घटा सकता है।

8. अप्रत्याशित जलवायु असमानताएँ - मतलब है मौसम में अचानक और असामान्य बदलाव, जैसे सूखा, अत्यधिक बारिश, तूफान, या गर्मी की लहरें, जो सामान्य मौसम पैटर्न से अलग होती हैं। ये कृषि, पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे फसलों की उत्पादकता में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, और जीवन स्तर पर असर। इन असमानताओं से निपटने के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाएँ और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन जरूरी हैं।

------

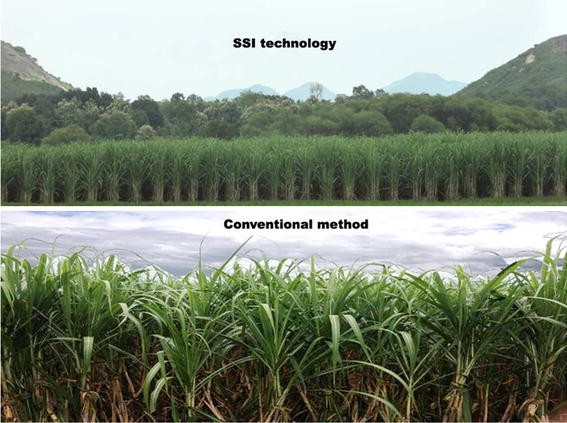

एसएसआई पद्धति से गन्ने की पैदावार में 30% कम पानी और 25% कम रासायनिक इनपुट के साथ कम से कम 20% की वृद्धि हो सकती है।

गन्ने की खेती की एसएसआई पद्धति एसआरआई (चावल गहनता प्रणाली) में अपनाए गए ‘कम से अधिक’ के सिद्धांतों से विकसित हुई थी और इसे 2009 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-आईसीआरआईएसएटी सहयोगी परियोजना द्वारा भारत में पेश किया गया था।

किसानों को एसएसआई के लाभ

- कम बीज: बीज सामग्री की बचत

- नर्सरी से 25-35 दिन पुराने स्वस्थ पौधे

- अधिक अंतराल: अंतर-फसल अपनाएँ

- पानी की बचत: ड्रिप के लिए आसान, कम लागत

- रोपण के लिए कम लागत

- नई किस्मों को अपनाना

- अंतर-फसल अतिरिक्त आय प्रदान करती है